产品搜索

锂电池使用过程中起火的原因有哪些

摘要:锂电池在使用过程中起火的主要原因可归纳为以下几个方面,结合材料缺陷、设计制造问题、使用环境及老化等因素

锂电池在使用过程中起火的主要原因可归纳为以下几个方面,结合材料缺陷、设计制造问题、使用环境及老化等因素综合分析如下:

一、电滥用引发的热失控

过充电

当充电电压超过上限(通常4.2V)时,正极材料(如钴酸锂)会发生不可逆分解,释放氧气并与电解液剧烈反应。同时,过量的锂离子在负极表面形成金属锂枝晶,刺穿隔膜引发短路。例如,若充电保护电路失效,电池内部温度可能在短时间内超过200℃,触发电解液燃烧。

过放电

电压低于2V时,负极铜集流体会发生溶解,导致电极结构破坏和电解质分解。此时若重新充电,沉积的铜可能形成导电枝晶,引发微短路。

外部短路

外部导体直接连接正负极时,电流可达数百安培,瞬间产生大量焦耳热(Q=I²Rt)。例如,金属钥匙导致电池两极短接时,局部温度可在30秒内升至300℃以上,引燃电解液。

二、热滥用与温度失控

高温环境

温度超过100℃时,固态电解质界面(SEI)膜分解失效,暴露的负极石墨与电解液(如碳酸酯类)发生放热反应(ΔH≈1500 J/g)。同时,正极材料(如NCM三元材料)在150℃以上开始分解释放氧气,进一步加速燃烧。

低温充电

0℃以下充电会导致锂离子在负极表面形成金属镀层而非嵌入石墨层。这种"析锂"现象不仅降低容量,形成的锂枝晶还会穿透隔膜引发内部短路。

三、机械损伤与结构缺陷

内部短路

制造过程中混入的金属颗粒(如直径>10μm的铜屑)可能在循环过程中刺穿隔膜

卷芯设计缺陷导致极片边缘毛刺,在充放电膨胀压力下划伤隔膜

实验数据显示,1mm²的短路点即可产生约50W的持续热功率,足以引发热失控。

物理挤压/穿刺

外部机械冲击导致电池壳体变形,正负极直接接触。例如,电动汽车碰撞事故中,电池包受挤压后内部压力超过20MPa时,电解液可能喷出并引燃。

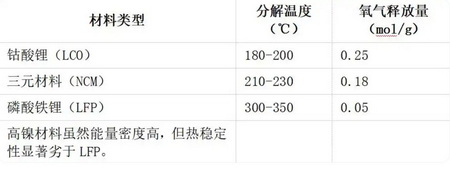

四、材料本征缺陷

五、老化与性能衰退

SEI膜增厚

循环500次后,SEI膜厚度从初始的50nm增至200nm,导致内阻增加40%。充放电时额外产生的热量使电池工作温度提高8-10℃。

析锂累积

快充(>2C)或低温循环导致的锂镀层,在100次循环后可能形成5-10μm厚的不规则沉积层。DSC测试显示,此类电池的初始放热温度从180℃提前至120℃。

电解液消耗

高温存储(55℃/年)会导致电解液挥发损失15-20%,正负极界面接触恶化,局部电流密度异常升高。

六、环境因素叠加

湿度影响

相对湿度>80%时,水分渗透导致LiPF6水解生成HF(4LiPF6 + 3H2O → 2POF3 + 3LiF + 6HF),腐蚀电极并产生氢气。

气压变化

低气压环境(如航空运输)下,软包电池的铝塑膜可能膨胀破裂。实验显示,海拔3000米(70kPa)时,电池泄压阀开启压力降低30%。

锂电池起火本质是"能量失控释放-材料分解-连锁反应"的三阶段过程。预防策略需多维度结合:

材料改进:采用高热稳定性正极(如LFP)、固态电解质

结构设计:双重陶瓷隔膜、压力感应熔断装置

管理系统:三级温度监控(电芯-模组-系统)、析锂检测算法

使用规范:避免-10℃以下充电、控制SOC在20-80%区间

随着硅基负极(容量4200mAh/g)和高电压电解液(>4.5V)的应用,新型电池体系需重新评估热失控机制。